Shock

纽约之前的这一个月,我一半是在山里度过的。人在4000米的雪山上躺着,耳边的声音 – 就是没有声音。雪山寂静,山脉延延,空气都凝冻起来,很慢很慢。

所以当我从Uber中下车,一脚迈入42街时代广场的时候 – 我下意识的皱了皱眉头。大巴从旁边吐着气开过,路边穿着玩偶外套的人们招呼着游客,地铁气孔向地面呼呼的吐着气,周围大厦的空调机轰隆轰隆。这感觉就像耳机音量调大的过快,吓了一跳。

见老同学

这次回纽约的一大目的是见几个朋友和老同学。高中时候统一的校服和反复的日程遮盖了大家的性格特点和爱好。大学四年的任意发展,让所有人的棱角和奇怪的点变得更加尖锐。

比如一个同学,曾经很喜欢美女和美食,现在更努力地喜欢,隔三差五的来纽约。另一个同学,原来嗓门很大很社会,现在嗓门更大了。是不是还那么社会?我不知道。原来很学术的朋友,现在还是很学术,不过似乎在摸索着生活的可能性,尝试着新鲜事物。

现在看来大家都还是善良的人,苦于看不清未来的路。有些人已经没有那种“少年心气”了,对事物多了一些愤世嫉俗,看着有点可惜,但又觉得这过程大抵也发生在我的身上吧。

跑在纽约

我每到一个城市,如果时间不太紧凑,都会去跑步。

跑步的过程就像灌下一口浓缩的城市。我观察地铁里的黑人妈妈是用什么样的stroller(婴儿推车),卖烟酒零食的小卖铺老板在看什么电视频道,街角的小花坛里种着哪些灌木。我估摸人们买花的频率,偷瞄他们腰上挂着的badge(胸牌),解读他们小臂上的纹身。空气的质量,温度和湿度,地面的干净程度,居民们微笑的频率 – 没有什么比跑一趟步来的直接。

我在下午三点半,系上鞋带出了门,从42街沿着Hudson River跑到了86街,穿过上西区,再沿着中央公园一路往下城跑,跑回了42街。就这样在将近90F(32C)的天气里跑了6.1英里。

可惜纽约不是跑者的城市。160万曼哈顿居民分一个3.41平方公里的中央公园,还要被马车,游客,热狗和冰激凌推车瓜分。路跑也不是个选项 – 街道尘土飞扬,鸽子争夺着地上的披萨饼,人一半时间在脚手架之间穿梭。一般一个城市雨过是最宜人的跑步天气 – 晴天潮湿而清凉。然而曼哈顿下雨过后,扬尘变成溅起来的泥水,溅到小腿上有点难受。除非你住在上东区或者Rooselvelt Island,否则要从许多行人中穿过,还要躲避路边的餐厅,跳过支棱出来的广告牌。

但跑者不是轻易言弃的一群人,看看Casey Neistat就知道了,我连续两年抽签NYC Marathon也都没有中签(10%的中签率,每年近10万人报名)。想跑肯定是可以的,就是要起的早些罢了。

见老教授 – 请不要是最后一面

第四天我受邀去教授家拜访他。开车路上的时候看到了一只被车碾过的刺猬,还活着挣扎着。他倔强的扭曲着,想要移到路边。我看到第一眼,眼泪立马就留下来了。我们凭什么?凭什么我们开着钢铁巨物,任意践踏其他的生命?我气愤又难过,立马把车停到了路边,打上双闪,下车。但等我走过去的时候他已经不行了,我就蹲在路边哭。一个骑自行车的人路过,跟我说"what else can you do?" 然后就骑走了。

目前为止我还没有撞到过任何动物,我希望这个track record能继续下去。我希望我永远会为鸟和松鼠而停车,永远尊重自然和环境。

老教授家在Hamden,一条街道邻里都是耶鲁的教授,医生和学者们。教授是个Naturalist,照顾着一个很大很精致的花园。见到他时,他比我印象中要虚弱些,穿着一个沙滩衬衫和大短裤,跟我骄傲的介绍他种的草啊树啊。还见到了老教授的妻子,很是优雅的老太太,挺拔而温柔。

我跟教授聊了很多有的没的,但有几件事儿让我印象深刻。

- “Yale screwed me over”

他是1968届耶鲁本科毕业。他说,那时候耶鲁有很多追求财富和权利的人,会不惜代价的进入这些圈子的中心(现在更是如此啦)。由于身边很多人都是这样,他也“觉得”自己必须是这样,扭曲了他的价值观,让不再是自己。“Luckily,” he said, “these people are more often concentrated in the Econ and Poli-Sci department, and not in the Ecology and Evolutionary Biology department. You know what the ecologists are like.” 是的,我后悔没有早点进入这个圈子。我是第三年才见到了这些bird watcher和serious scuba diver,每天都追寻着鸟和鱼。他说的是我所感受到的,我所困扰的,能够听到自己尊敬的教授分享一样的情感,很是令我开心。

- 他在瑞士生活了27年

不知道我是不是潜移默化的受到他的影响,但老教授毕业后去读了博士,然后便进入tenure-track,辗转于不同的大学。后来他去了瑞士教书。我才得知,他熟练地掌握德语,瑞士德语和法语。他每天早上还会读Zurich Times – – 为了保持他的德语水平。他说自己36岁的时候开始学德语,等他离开的时候已经用德语讲课了,他的妻子也是这样。这不就是我的理想么 – – 做一个global citizen, 会说多种语言,在世界各地生活过,但是在事业上也能有所成就。此前的我总是以为,事业和体验世界不可两者兼得,但他告诉我 – 两者当然兼得,but you’ve gotta fight for it。

我跟他讲了我爬Rainier和Adams的故事,他得知我爬山略有兴趣,就跟我讲欧洲的山脉和草甸,听得我好不憧憬!他当时住的neighborhood, 前后左右邻居都是这样的人,掌握四五种语言。他们玩Scrabble的时候(一个拼字游戏)都是法语、意大利语和德语混着玩的。

- 工作上的快乐

他说,世界上绝大部分人都并不享受自己的工作,而他每天起床都很开心,迫不及待的去工作。他祝福我也找到这样的事情。我说我会努力的。

对他来讲,两件事使他开心 – 家庭和学生。There is something immediately gratifying about helping someone with the things that you know, especially if this person is interested in it. 他是热爱教书的. 有趣的是,我从他那里overheard了另一个教授,我的thesis advisor对我的评价 “Gladys single-handedly did the work of three people." 我对自己的work ethic还算满意,但是会继续保持这种强度的工作。I love work, I am besotted to work.

离开他家时,我突然意识到这有可能是我最后一次见到他了,很是难过。他年纪很大了,刚刚从耶鲁退休,要搬到其他地方居住了。而我要离开这个国家,似乎也没有什么理由再跟他见面。

当你知道这很有可能是你最后一次见这个人时,你应该说些什么,如何反应?我还不太适应,还难以想象。想到去他家的路上看到的奄奄一息的刺猬,想到和老教授见一面少一面 – 我开回纽黑文的路上大声哭了起来。死亡离我太近了,我还没有准备好面对它。

从East Rock上看耶鲁校园

再去East Rock

哭得不行,我离下一个appointment还有一个小时的时间,便开车去了East Rock,深知这也是未来很长一段时间里我最后一次去这个小山坡的机会了。

具体的内容我可能写在:这里,因为它对我的意义非常之大。

Terrace BBQ – the Young Professional’s life

在纽约有一群人,叫做Young Professionals。

他们大多是年轻的banker, consultant, 或lawyer, 很好辨认, 因为他们光鲜亮丽的在楼宇间穿梭,眉目间还带着笃定和朝气。秋天的时候,女士将风衣随意又知性的一裹,男士穿着没有褶皱trenchcoat,帅气凌人。她们的tote bag挂在肩膀上,左手咖啡,右手手机。他们提着公文包,左手拿着棕色的午饭纸袋,右手拿着gym bag。他们都受过很好的教育,有着需要头脑和incredible work ethic的工作。

因为朋友的招待,这次很有幸体验了一番Young Professional的生活。他们住在有着门卫的高楼大厦里,下楼就可以去健身房,去Terrace上晒太阳,去打桌球和学习。原以为自己会非常羡慕,但让自己吃惊的是并没有。恐怕洛桑,盐湖城,西雅图这样真的是我的城市吧,没有高楼大厦,没有街角的添好运,但有湖光山色和干净的街道。如果你问大二的我想要生活在哪里,我大概会说纽约,但现在不一样了。当然,纽约又和东京不太一样,我还是很喜欢东京的。

从中午开始喝酒

在纽约的这几天,有时从中午就开始和朋友和啤酒。以前从来没有过的尝试,倒是很喜欢。和朋友在Bryant Park或者Union Square 买上一瓶本地的IPA,“嘭” 的一声打开,然后一边聊天一边享受夏日阳光。很是可爱。等到坐热了,头也微醺,不自然的微笑着。

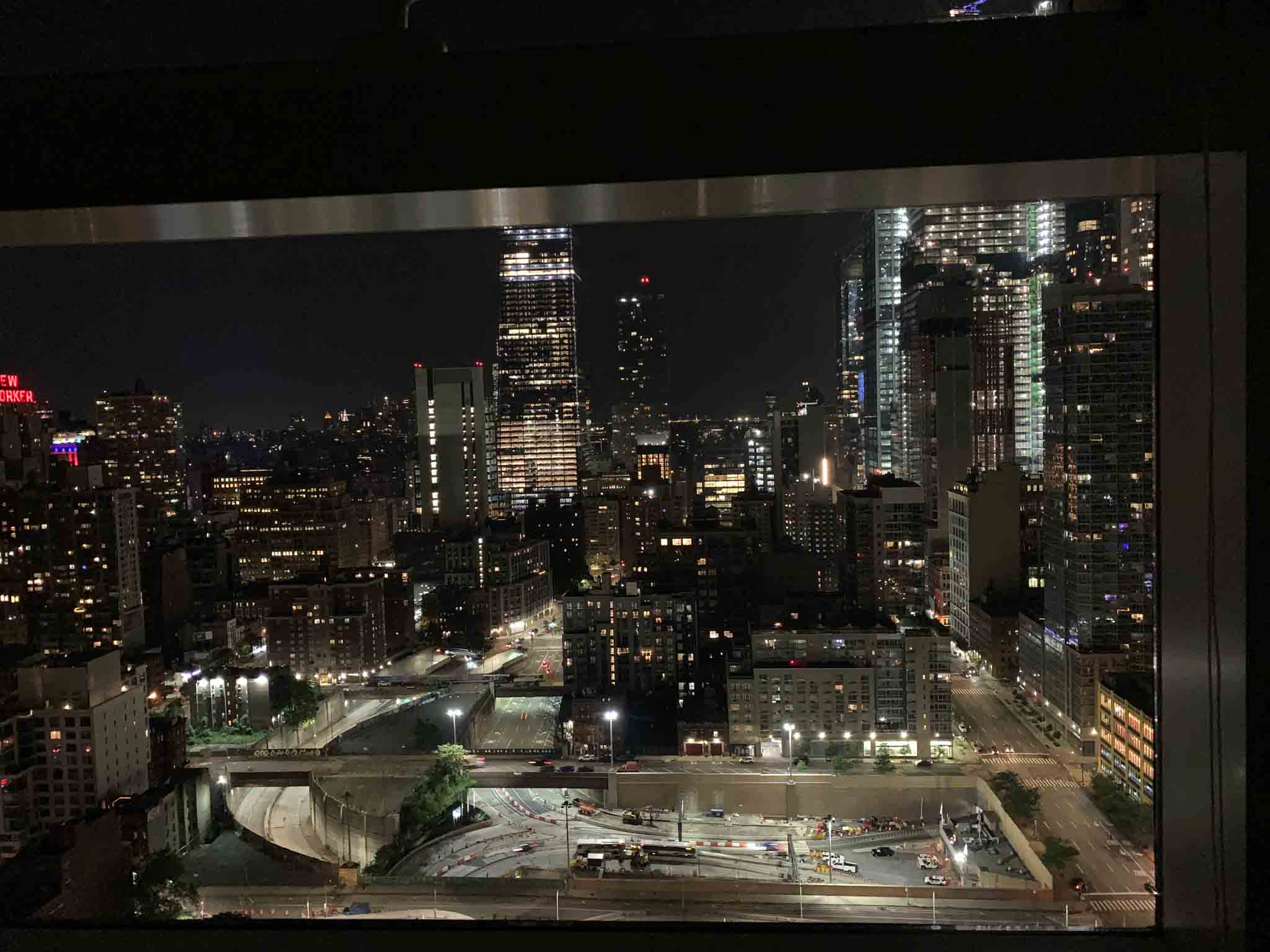

晚上可以去Bryant Park坐坐,安静又凉爽,盯着眼前的灯火通明,一种只有纽约才提供的景象。

什么是真正有趣的conversation,什么叫做真的热爱

这次见的人中,有两个朋友是截然相反的。

一个是非常富可敌国的印度男孩。但你会发现,娇生惯养的他,三句话不离自己 – 自己的国家,自己喜欢和讨厌的政治家,自己喜欢的发型和裤子,自己最近举重举了多少磅…… 后来我忍无可忍,直接跟他挑明了这件事。他自己也是知道,很是感激我如此直接。我们的友谊起码是真实的。他,在我看来,恐怕是属于那种“如此普通却又如此自信”的男生。

另一个是耶鲁的好友,可以用穷破潦倒来形容了,基本是住在办公室里,去健身房洗澡,坐地铁会跳过栏杆逃票,能走绝不做公交。他为什么这么窘迫我们不说,但是他的兴趣是outward forwarding的。我们相约在Foley Park相见,他见我的一面跟我说你知道这个staircase的历史么?你知道这个楼的namesake是谁,背后的故事又是什么?他才来纽约一年,却可以滔滔不绝的给我讲附近的故事和历史。他对世界如何运作是真实的好奇,每天接收的信息量也非常之大。

我一直都有随手搜索,随手查看维基百科的习惯,但是他比我更是如此,总是让我深受启发。

纽黑文的旧书店-Grey Matters,还算常去,书的质量和选择也不错。等我退休了估计也会想开一家二手书店吧,当然如果人们还看纸质书的话。

是Grove St和College St的交界处,一个所有耶鲁学生都走过无数次的十字路口。满满的回忆。

再回纽黑文

来东岸的第三天我租车开回了学校。当我开在I-95,临近Exit 48时,可以要遥望到耶鲁的各种地标建筑 – Harkness Tower, Kline Biology Tower, East Rock, Architectural Building,心情真的极其复杂。我开车从College Street向北,路过我走过,跑过千百次的街道,仿佛能看到我自己 – 5’4“ 身高的亚洲女生,背上一个黑色的双肩包,快速的走着。我感觉自己好像永远是耶鲁的人,又不是耶鲁的人。我有些怀念在纽黑文的每天,又并不想真正的回去。我从来没有完全belong过这里,但是我又完全belong过哪里呢?

我最喜欢的三明治店-Zoi’s,图片没照出来它的好吃程度,如果你比较赶时间的话,很是推荐。

回去第一天的目的主要是处理杂事 – 图书馆未还的书,自己收藏的小说,一整箱的衣物,不用的晾衣架等等,全都捐、卖、送给别人了。很庆幸自己一向节俭,很少购置新物件。两个小时就处理完了,便又开回纽约。

在纽约开车记

我从来也没有喜欢开车,但在纽约开车只能用Unpleasant来形容了。 这也是我见过堵车最厉害的城市了,在42街一个block至少卡了15分钟的时间,要知道我是来自北京的啊! 停车的位置又少又贵,行人们毫不遵守红绿灯(在纽约作行人也很累,总是要保持高度警惕)

唯一的暖心,在于我还车前去Mobil加油。我总是不记得车油箱在左侧还是在右侧,于是连续两次停反了,然而加油的小哥非常友好,跟我说不用挪车,使劲拽了拽管子,给我加了油。我很感激他在日复一日,如此疲劳重复的工作中依然能够保持友好的态度,提供最好的服务。

我问他从哪里来,他说Africa。我有点伤心,因为Africa就好像我介绍说"I am from Asia"一样。很明显,这是他一段时间以后养成的conveniant answer,因为很少也会有人追问、关心他来自非洲的哪个小国家。所以我问Where in Africa?他说Togo。我没听说过这个国家,便掏出手机来查 – Togo在西非,在Ghana旁边。我们便又闲聊了几句,分别了。他在这个加油站工作两年了,每天早9至晚7,一周六天,很是辛苦。但简单两句感觉是个善良的人,祝他好运。

最后

大概最valuable的一点,就是知道自己并不适合纽约,从而心中也没了念想,也不再后悔没在美国多呆几年。和好友短暂再见的几面,更是感到无比幸福和珍惜。年轻真好,天南海角都还有称兄道弟的人。短暂的来到了欲望都市,见到了各类追求的人,反而是对自己选择更加确定。望来日方长,以后再见。

Union Square Park的farmer’s market,有点那个意思了,但是跟我在Chamonix转角走进去的周日农民早市还差点意思。只能满足纽约客的小镇想象,是城市人对生活的妥协吧。

Russ & Daughters 惦念已久,终于连续打卡了两次。作为一个从来不吃鱼的人,这里的bagel & lox没有令人失望。有天半夜饿了起来吃了个凉的bagel,照样很香,恐怕是对一个面包最好的test了(就是凉着吃能不能下咽)。我一向对这种family business有软肋,更别提还是 & daughters(非常平权)。除了想念纽约的朋友们,恐怕还有bagels。

Gladys, 2021年6月于西雅图